Die kühle Kamera

12,80 €

Produktnummer:

9783982410500

Produktinformationen "Die kühle Kamera"

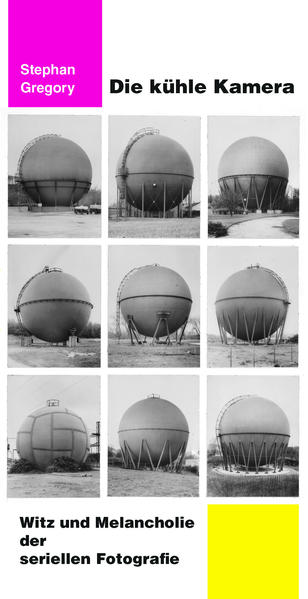

Amerikanische Künstler wie Ed Ruscha, John Baldesari, Dan Graham, Douglas Huebler und Robert Smithson gelangten in den 1960er Jahren zu einer bestimmten, ›coolen‹ Art des Fotografierens, die sich als ›objektive‹, leidenschaftslose Registrierung von Dingen und Tatsachen ausgab. Die Aufnahmen wurden zu komplexen Serien und Systemen zusammengestellt; es sollte nicht mehr um die Wahrnehmung eines einzelnen Bildes gehen, sondern um die Struktur, die sich aus einer Folge von Bildern ablesen lässt. Schon Ende der 1950er Jahre haben Bernd und Hilla Becher ihr Lebensprojekt begonnen: eine fotografische Archäologie der untergehenden Schwerindustrie. Auch hier strebt alles zur Serie und zum System. Doch während die amerikanischen Arbeiten stets einen lässigen oder spielerischen Zug aufweisen, tritt das Bechersche Werk ganz unironisch auf; es will nichts Geringeres, als die »Seele des industriellen Denkens« zu erfassen. Aus dem Versuch, die versinkende Dingwelt in einer systematischen Ordnung festhalten, ergibt sich nicht nur der ästhetische Reiz der Becherschen Tableaus, sondern auch der melancholische Grundton ihres Unternehmens.

Rezensionen "Die kühle Kamera"

Rezension des Buchs in EIKON – Internationale Zeitschrift für Photographie und Medienkunst – Mai 2022»Die Stimmung auf beiden Seiten des Atlantiks hätte unterschiedlicher kaum sein können: Während dort eine lässige Heiterkeit, ein augenzwinkernder Witz die Szene beherrschte, war die Atmosphäre hier von einem tiefen Ernst, einer merklichen Schwermütigkeit gezeichnet. Auf diese – von völkerpsychologischen Klischees vielleicht auch nicht völlig freie – affektive Formel jedenfalls bringt Stephan Gregory in dieser ebenso konzisen wie kenntnisreichen Studie das, was er in Teilen der künstlerischen Avantgarden der USA und Deutschlands in den 1960er Jahren ausmacht. Da erlebt nämlich die Fotografie plötzlich eine beachtliche Konjunktur – und das gegen jede Erwartung, war doch das damalige Umfeld überhaupt nicht dazu angetan, wenn etwa die Minimal Art der Kunst gerade jeden repräsentationalen Bezug auszutreiben sucht oder die Concept Art in ihrem ikonoklastischen Impetus jeglicher visuellen Verführung eine unwiderrufliche Absage erteilt. Und trotzdem bedienten sich Künstler wie Ed Ruscha oder Dan Graham des Fotografischen zum Zwecke der betont nüchternen und neutralen Aufzeichnung von Faktizitäten. Die gesuchte Kunstlosigkeit, ja geradezu Amateurhaftigkeit der Aufnahmen war dabei von elementarer Bedeutung, weil hier auch nur der geringste Anschein von künstlerischem Willen oder Stil unbedingt vermieden werden sollte, um jedweder Emanation des Subjektiven – als Kern des verhassten Erbes des Abstrakten Expressionismus – Einhalt zu gebieten; zu einem solch prononciert anti-künstlerischen Programm zählte dann freilich ferner, die Aufnahmen zu komplexen Serien zusammenzuführen, deren nivellierende Macht das Einzelbild entwertet und diesem mithin den Status eines autonomen Kunstwerks versagt. Bemerkenswert scheint darüber hinaus allerdings noch, dass die Künstler sich gerne von ihren selbst erteilten Bildungs-Aufträgen distanzierten bzw. jene ironisierten, indem sie sich absurde oder gar unmöglich zu erreichende Ziele setzten: daher auch der untergründige Witz, der viele dieser Arbeiten auszeichnet. Bernd und Hilla Becher als Vertreter des deutschen Foto-Konzeptualismus entschlagen sich wiederum des Subjektivismus durch die penible Befolgung aller Regeln der professionellen Architekturfotografie. Dabei verzichteten sie auch nicht auf die Vorzüge einer elaborierten Bildkomposition, die das Problem des Ausschnitts zu bewältigen hatte, dem es ja letztlich aufgegeben war, die Vergleichbarkeit der in Tableaus angeordneten Aufnahmen sicherzustellen. Dieser Vergleich dient nun laut Gregory weder der Suche nach einer platonischen Urform der Architekturen noch der Betonung ihrer Ähnlichkeiten, sondern ganz im Gegenteil der Hervorhebung der Differenzen, also dem überraschenden Aufweis, dass auch Industriebauten ein Moment der Improvisation (durch Ingenieure) kennen; sich überlebt habende Industriebauten, die von den Bechers nun nicht nur dokumentiert, sondern auch aufgehoben, d.h. in dem Fall bewahrt werden wollen, aus welchem Unterfangen dann der schon erwähnte melancholische Grundzug in deren Werk resultiert.«

Peter Kunitzky

| Hauptlesemotive: | Verstehen |

|---|---|

| Produktart: | Taschenbuch |

| Produktform: | Taschenbuch |

Anmelden

Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.